2021年02月02日

自宅で魚を捌く時の便利グッズ!

皆さんは釣ってきた魚を自宅で捌く際に、そのまま素手でやっていませんか?

捌き終わった後や、お風呂に入る際に手がヒリヒリしません?

にほんブログ村

ショアで釣ってきた数尾を捌く程度なら素手でも気を付けながら捌けば、ヒレやエラ蓋の尖ったところで手を刺したり切ったりすることはほとんどないのですが、アジやメバル、カマス、真鯛、太刀魚などの尖った部位の多い魚を捌けば捌くほど手も傷だらけになっちゃいますよね?

特にカマス、サゴシ、太刀魚などの牙系なんかは傷どころか血まみれの流血さわぎになっちゃいます・・・

そこで手に匂いが付かないように薄いナイロンの手袋をつけても薄いので手が傷だらけになるのは一緒

スーパーや魚屋さんが数多くの魚を捌くのと同じように軍手を付けてやるのは滑らなくていいけど、水や汚れでどろどろになってしまうので外す時と再度着けるときがいややし・・・

ナイロン手袋と軍手を合わせて使うと不満はほとんど改善されますが、手袋を外す際にナイロン手袋がその都度使い捨てになるのでコスパが悪すぎる・・・

コロナ騒動以降はナイロン手袋って品薄になった影響もあり凄く値上がりしてるんですよ・・・

ペラペラのポリエチレンはそれなりに安いけどペラペラすぎてすぐ穴空くし

ニトリル手袋は色んなものに仕えて便利だったのに値上がりが半端ねえし・・・

そんな時に以前オフショアの船の上で使おうと購入していたのが使えるのではないかと押し入れを探してみました♪

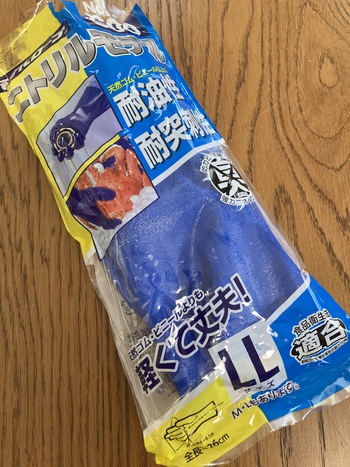

エステー モデルローブ ニトリル手袋LL

安くて丈夫、何度も使えるのでコスパも抜群なんです!

先日のバチコン釣行翌日にアジを捌く時に使ってみましたが、手に傷が入る入らないより何よりいい!って感じたのが冷たくないこと

この時期のクーラーに入った魚って温度上昇も少ないのでほぼ0℃に近いぐらい冷たいんですよね

いつもなら途中で冷たい~って中断したりもするのに、これをしているだけで全く冷たくもなく快適に最後までうろこ取りが出来ます♪

もちろん当初の目的通りにうろこ取り、頭内蔵処理をしても最後まで手に刺さったりすることもなく、内側に布生地が貼ってあるものあり途中で手を汚さずに脱ぐことも出来て非常に便利です

また、手に刺さらないだけでなく魚を持つのも滑りにくいので作業は非常に楽ちんかつ早く出来ますよ♪

シンク内でうろこ取り、頭取り、内蔵取りをしてから、水を流しながら腎臓を指先でこすり落とすついでに全体も綺麗に洗ってから、まな板の上でゼイゴ取りから3枚卸までやっていきます

最近は手が汚れて匂いも取れにくくなるのがイヤでニトリル手袋をして捌いています♪

包丁を持つ手は素手で魚を持つ左手だけね!

いつもなら捌き終えた後に手を良く洗うだけでも手がヒリヒリして痛いし匂いもなかなか取れない・・・

ちょっと手袋をするだけで凄く捌きやすくなるので未だに素手でやっている方はお試しあれ~!

にほんブログ村

仕事とかでも何種類か使ったことがありますが、このタイプのLLのショートサイズが一番使いやすく耐久性もいいですね♪

途中で手袋を脱いだりする必要が全くないならロングタイプの方が服の汚れはほとんどなくなります

2019年08月28日

はまちの捌き方のコツ

夏終盤になってくると各地でツバス・ハマチが釣れまくってますね~

ハマチ・ブリぐらいのサイズになってくると自宅で捌くのも結構大変な作業です

にほんブログ村

捌き方のコツってほどでもないのですが、先日釣ったハマチを捌いた時に写真を撮っておいたので興味のある方はどうぞ!

60cm以上になってくるとシンク内で捌くのも限界になりつつあります

まな板の上の方が簡単なんだけど血まみれになったら後が大変なので・・・

先ずは内蔵を取る前にエラとカマの間の膜を切るように包丁を入れていきます

エラの下まで膜を切ってからエラの接続部を頭・顎下と切り離して、エラ上側の背骨とくっついているとこも包丁の先で切り離しておきます

反対側はひっくり返してまでやらなくても、背骨と切り離した時に背骨の向こう側も少し切り離す程度で結構です

切り離したら肛門側からでもカマ側からのどちらからでも結構なのでお腹を開いて下さい

それから切り離したエラを持って引っぱるとエラと内蔵がくっついたまま全部取れちゃいます

背骨についている腎臓は膜に包まれているので魚体が大きめならエラを切り離した部分から指を突っ込んで取ってしまうでもいいし、小さめのものであれば包丁で膜を切ってから包丁の切っ先や指で取り除き、中骨も料理に使うのであれば歯ブラシなんかでキレイにこすり洗いしておきましょう

3枚に卸す時は胸ビレの後ろから斜めに包丁を入れるのですが、カマを塩焼きにしたり頭と一緒に焼いたり煮たりするのであれば半切れか1切れ分ぐらい残して大きめに切ってもいいですね

卸し慣れていない方が一番難しいと感じる身と骨を切り離すとこでは?

先ず尾からカマのとこまで背びれに沿って軽く包丁で切れ目を入れておきます

それから左手を身の上に置いてその切れ目を開くようにお腹側に少し力を入れながら包丁を少しずつ入れたらやりやすいかと

慣れてる方なら包丁の感覚で骨の上に包丁を入れれますが、慣れてない方は切り口をのぞき込みながら包丁の切っ先で少しずつ切っていけばいいと思います

上身だけ自宅用にして残りは頭を付けたまま知り合いの料理屋さん行きなので、中骨に結構身が残ったまま卸してますが気にしないでね♪

頭を兜割りする場合もエラを残してから割る方がまな板の上では安定しやすいけど割った後が処理しずらいので、上記のようにエラを取ってから親指と中指で両目をしっかり押さえて上あごの真ん中の筋がある部分に包丁を入れたら簡単に割ることが出来ますよ~

はまちは頭が柔らかいので真鯛なんかより簡単に割れますね!

この後、刺身にする場合は腹骨をすいてから背と腹を切り離していき、完全に切り離さずに尾の部分で松葉の様にくっつけた状態から皮をひくと持ちやすくて力を掛けやすいので簡単になりますよ

完全に切り離すと持つ部分が少ないのでやりにくいって方が多いのではないかな?

キッチンペーパーなんかで持っても一緒なので、実は一番やりやすいのは安い軍手の新品を左手にして皮をひくとかなり簡単なんです

もちろん捌く最初から左手だけ軍手をしておくのもいいし、右手もビニール手袋をしてから軍手をして捌くと手もほとんど汚れないし腎臓を取る時も軍手をしたまま指でこすると簡単に取れちゃうので便利なんですよね♪

軍手はそもそも食品用ではなく専門的にはSDS(安全データシート)もないので気になる方は洗濯してから使うのもありですが、私は新品なら気にならないのでガンガン使い捨てで使います

包丁が多少当たっても手が切れたりしないので安全面でもいいですしね!

夏休み期間は子どもの相手をすることが多いので釣りにはほとんど行けてませんが、9月になればイカメタルやバチコン、ジギングなんかにも行けるようになるかな?

あとは毎年のことですが台風での出船中止がないことを祈ります・・・

にほんブログ村

ハマチ・ブリぐらいのサイズになってくると自宅で捌くのも結構大変な作業です

にほんブログ村

捌き方のコツってほどでもないのですが、先日釣ったハマチを捌いた時に写真を撮っておいたので興味のある方はどうぞ!

60cm以上になってくるとシンク内で捌くのも限界になりつつあります

まな板の上の方が簡単なんだけど血まみれになったら後が大変なので・・・

先ずは内蔵を取る前にエラとカマの間の膜を切るように包丁を入れていきます

エラの下まで膜を切ってからエラの接続部を頭・顎下と切り離して、エラ上側の背骨とくっついているとこも包丁の先で切り離しておきます

反対側はひっくり返してまでやらなくても、背骨と切り離した時に背骨の向こう側も少し切り離す程度で結構です

切り離したら肛門側からでもカマ側からのどちらからでも結構なのでお腹を開いて下さい

それから切り離したエラを持って引っぱるとエラと内蔵がくっついたまま全部取れちゃいます

背骨についている腎臓は膜に包まれているので魚体が大きめならエラを切り離した部分から指を突っ込んで取ってしまうでもいいし、小さめのものであれば包丁で膜を切ってから包丁の切っ先や指で取り除き、中骨も料理に使うのであれば歯ブラシなんかでキレイにこすり洗いしておきましょう

3枚に卸す時は胸ビレの後ろから斜めに包丁を入れるのですが、カマを塩焼きにしたり頭と一緒に焼いたり煮たりするのであれば半切れか1切れ分ぐらい残して大きめに切ってもいいですね

卸し慣れていない方が一番難しいと感じる身と骨を切り離すとこでは?

先ず尾からカマのとこまで背びれに沿って軽く包丁で切れ目を入れておきます

それから左手を身の上に置いてその切れ目を開くようにお腹側に少し力を入れながら包丁を少しずつ入れたらやりやすいかと

慣れてる方なら包丁の感覚で骨の上に包丁を入れれますが、慣れてない方は切り口をのぞき込みながら包丁の切っ先で少しずつ切っていけばいいと思います

上身だけ自宅用にして残りは頭を付けたまま知り合いの料理屋さん行きなので、中骨に結構身が残ったまま卸してますが気にしないでね♪

頭を兜割りする場合もエラを残してから割る方がまな板の上では安定しやすいけど割った後が処理しずらいので、上記のようにエラを取ってから親指と中指で両目をしっかり押さえて上あごの真ん中の筋がある部分に包丁を入れたら簡単に割ることが出来ますよ~

はまちは頭が柔らかいので真鯛なんかより簡単に割れますね!

この後、刺身にする場合は腹骨をすいてから背と腹を切り離していき、完全に切り離さずに尾の部分で松葉の様にくっつけた状態から皮をひくと持ちやすくて力を掛けやすいので簡単になりますよ

完全に切り離すと持つ部分が少ないのでやりにくいって方が多いのではないかな?

キッチンペーパーなんかで持っても一緒なので、実は一番やりやすいのは安い軍手の新品を左手にして皮をひくとかなり簡単なんです

もちろん捌く最初から左手だけ軍手をしておくのもいいし、右手もビニール手袋をしてから軍手をして捌くと手もほとんど汚れないし腎臓を取る時も軍手をしたまま指でこすると簡単に取れちゃうので便利なんですよね♪

軍手はそもそも食品用ではなく専門的にはSDS(安全データシート)もないので気になる方は洗濯してから使うのもありですが、私は新品なら気にならないのでガンガン使い捨てで使います

包丁が多少当たっても手が切れたりしないので安全面でもいいですしね!

夏休み期間は子どもの相手をすることが多いので釣りにはほとんど行けてませんが、9月になればイカメタルやバチコン、ジギングなんかにも行けるようになるかな?

あとは毎年のことですが台風での出船中止がないことを祈ります・・・

にほんブログ村

2019年08月20日

カツオを自家製たたきに

釣った本かつおを自家製かつおたたきに♪

にほんブログ村

先日の記事にて本かつおの捌き方を簡単にアップしましたが、今回は自家製かつおたたき完成させるとこまでを

完成版

先ずは3枚に卸したかつおに全体に塩を振っていきます

ちょっと分かりにくいけど塩焼きよりちょっと多めぐらいに塩を振ります

皮目側もしっかりと振って下さいね!

こっちの方が塩の量が分かりやすいかな?

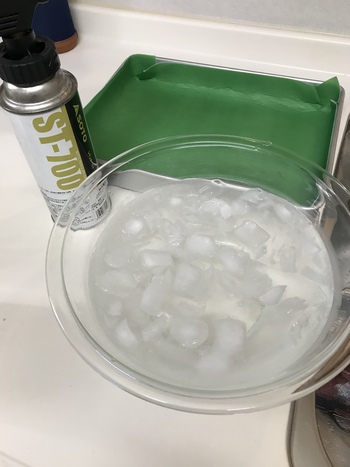

塩をなじませている間に大きめのボウルに氷水を作って、バーナーやバットの準備をしておきましょう

バットに敷いてるのは在庫のあった吸水紙ですが、キッチンペーパーで何にも問題ないです

また、BBQ用のバーナーがない方は身を網に乗せたり金串(100均で売ってます)を刺してガスコンロで焼いてもいいですよ

そして身の方からバーナーで全体に白っぽくなるまで焼いていきます

しっかり目に焼いても中は全然火が通らないので、しっかり焼いた方がいいですね

身の方が焼けたらひっくり返して皮目をしっかりと焦げ目がつくように焼いていきますが、バーナーで炙る時は火の先端の方が温度は高いのですが、火が折れ曲がるぐらいに近づけて炙った方がキレイに焦げ目がつくし早く出来上がります

皮目を炙る際には上の画像よりもっと火を近づけた方がいいですよ

こんがり美味しそうな色目になりましたね♪

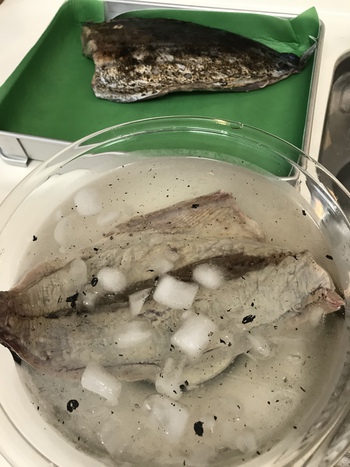

両面を炙ったら余熱で火が通りすぎないようにすぐに氷水に入れてしっかりと冷やし込みましょう!

表面に熱を通すだけなので1・2分も漬ければ冷えるので、キッチンペーパーで水分をふき取ってバットに移しておきます

すぐに食べない場合はこの状態で冷蔵庫へ入れて更に冷やしておいた方がいいですね♪

割ってみるとこんな感じでキレイな色になってますね~

切り方は4キロぐらいあれば真っすぐに切る平切りでもいいのですが、2・3キロぐらいなら節にした切り口をまな板の向こう側に向けて左から削ぎ切りにしていきます

ちょうどいい皿がなくって小さめの皿で無理やり乗せたので並べ方が変ですね・・・

写真ではちょっとぼやけた身色ですが実際はキレイな色ですよ♪

薬味は生姜、ミョウガを千切りに、ねぎを小口切りにしていきます

本当は玉ねぎもいるけど家にあると思って買い忘れちゃいました・・・

薬味たっぷりすぎ感はありますが、野菜と一緒に食べる感じで好みでいっぱい乗せるのもいいですね♪

新鮮なものほど薬味は少なめで食べた方が美味しいのですが、家庭の事情で薬味たっぷりになっちゃいましたが・・・

色んな魚を釣ってきては料理していますが、個人的にはかつおたたきが一番美味しいかな~と思っています

恐らく関西の方なら同じように思われる方が多いと思いますが、関東から東北の方はかつおって皮を取って刺身で食べることがほとんどなのでまた違った考えになるんでしょうね

今年はかつおシーズンは終了しちゃったのでもう無理ですが、毎年食べるためだけにでもかつおチャレンジ&SLJに行きたいですね~!

にほんブログ村

2019年08月16日

釣ってきた本カツオを捌く!

なかなか本かつおを釣って捌くってことがないので、捌く人ようにちょっとしたコツと寄生虫について書いてみました

にほんブログ村

先日のスーパーライトジギングで釣ってきた本かつおは釣った当日に自家製かつおたたきにして美味しく頂きました

釣ってきた魚を自宅で捌かれる方も多いと思うので、写真を撮りながら捌くのは面倒ですがブログのネタ用にと自分で捌かれる方用に時々アップしてみようかと

本かつお

ソウダガツオとはちょっと違いますがショアからも良く釣れるソウダを自宅で捌かれる方も多い?かも知れないのでちょっとでも参考になれば・・・

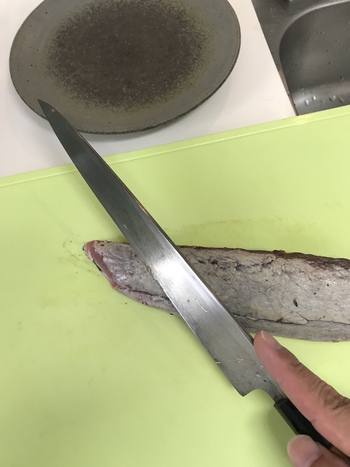

カツオって鱗がないように思われますが、結構硬い鱗がありそれを取っておかないと皮のまま食べるたたきなんかだと口に鱗が残って美味しく頂けません

とは言っても胸鰭周辺の一部だけなので、こうやって包丁で鱗をこそぎ取るようにやるだけで簡単に取れちゃいます

皮と鱗の間を包丁をギコギコと前後に滑らせながらやるだけで意外と簡単

鱗取りなんかを使うと逆に取りにくいので包丁でやるのがベスト!

頭を落とす前に背びれから頭頂部にかけて硬い部分があるため、まな板の上に立てるように頭を下にして尻尾を持って背びれから頭頂部にかけてその部分を叩くように包丁でそいでおくと3枚卸にする時にやりやすくなるのでオススメです

その部分をそいだら頭を落とすのですが、カマを付けたまま卸す場合は胸鰭のすぐ後ろから頭に向けて斜めに包丁を入れることで過食部位が増えます

歩留まりを上げるためのV字カットってやつですね

カマを別途塩焼きにしたりする場合は、逆に胸鰭の後ろもしくは1切分ぐらい残してでまっすぐに包丁を入れてカマの過食部位を増やすってこともありです

ぶりやかんぱち、鮭なんかの大型でカマも美味しい魚に限りますけどね

久しぶりなのもあって背身がちょっとガタついて見栄えが少し悪いですが3枚卸にするとこんな感じ

もちろん骨についた中落ちや頭に残った頭肉なんかはスプーンで取っておいて後で美味しく頂きます♪

腹皮の中に白い米粒みたいなのがあるのが分かりますかね?

これは本かつおには必ずと言っていいほど入っているテンタクラリアって寄生虫で、人体には無害なのでそのまま食べてしまっても問題ないけど見た目にも気分的にもイヤなので取り除いておきます

身の奥の方にまでは入り込むことがないので、包丁の先でほじくり出せば簡単に取れちゃいます

やっぱり釣ったその日は新鮮なのもあって、テンタクラリアも元気でほじくり出した後も動き回ってます!

見た目はウミウシ(ナメクジ?)みたいな感じでかわいらしいんですけどね♪

ちなみに似たような寄生虫でスルメイカによく付いている寄生虫でニベリア条虫ってのがいますが、そいつは身に噛みついてる感じでくっついているので簡単には取れず、スルメを開いていっぱい付いているとちょっとへこみますね・・・

テンタクラリアもニベリアも人体には無害なので食べてしまっても無害ですが、やっぱり一番気にしないといけない寄生虫が有名なアニサキス!

アニサキスは主に内蔵に寄生しており魚が死んでから段々と腹部・身の中へと移動していくことが多いので、有効なのが釣ったらすぐに内蔵を抜いてしまうこと

アニサキスは肛門付近に溜まっていることが多いので、内蔵を抜き取る際に腸と肛門の接合部を確認してアニサキスがいないか確認しておくのもいいですね

また、肝臓にも寄生しやすいため肝臓を見て1尾でもいれば他にもいるので加熱して食べた方が無難です

アニサキスに似た真たら等に寄生するテラノーバは褐色のため発見しやすいのですが、アニサキスは無色透明なので料理人でも発見することが難しく釣り人なら尚更って感じで難しいのですが、釣り人ならではの釣ったらすぐに内蔵を抜いてしまうってことでもだいぶリスクは軽減出来ると思います

業務用でアニサキスを発見しやすくする機器もありますが、1枚ずつ調べるのは鮮度的にも効率的にも良くないし、そもそも人の目で確認しやすくするだけで発見も取り除くのも人の手ってアナログな機械なのであんまり意味がないんですよね・・・

食品工場なんかで製造ラインにその機器と自動選別を入れ込んでも、アニサキスがいれば全て不良品としてはじかれて逆にコスト高ってなりかねないし

まぁ、自宅で魚を捌くだけでは全く関係ない話だけど青物系やイカ類を釣って刺身にする際にはいつも気になりますからね

3枚卸にした後は塩を振って・・・・・

ちょっと話が長くなったので3枚卸した後の料理についてはまた次回に~

にほんブログ村

2014年08月29日

豆アジの南蛮漬け!

おはようございます(^o^)/

最近はロッドビルドと釣行記ばっかりなんで、珍しく料理の記事でも^ ^

全国的に豆アジが釣れてる時期なんで、南蛮漬けにしている方が多いでしょうし、普通は骨ごと食べられるサイズなんでエラと腹わたをちぎって唐揚げにしますよね

うちの子どもが4歳前なんで一緒に食べられるように最近は3枚卸にして出汁多めのあっさり味にしています(^o^)/

作り方は10cmの豆でも3枚卸にして腹骨も包丁ですきます

もちろんゼイゴも取りますが、このサイズなら出刃や栁より洋包丁のペティナイフぐらいの方が降ろしやすいですかね‥

ここに酢と砂糖を入れて〆てから皮をひいてキズシにしてもいいですね^ ^

ビニール袋に小麦粉と片栗粉を半々に混ぜたものと、アジを入れてフリフリしてから油多めのフライパンで両面を焼き揚げます。

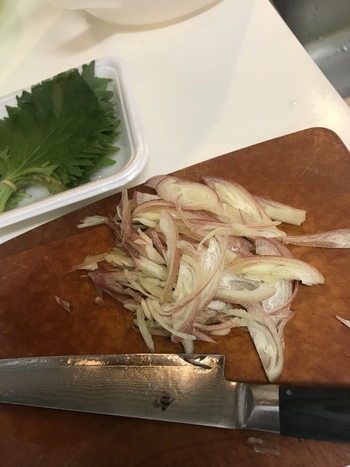

野菜は玉ねぎ2個、ピーマン1個、パプリカ半分をスライスして水にさらし、人参半分を細切りしたものと混ぜ合わせます。

時間短縮のためにもスライサーを使いますが、包丁捌きが得意な方は包丁の方が速いかも^^

酢を多めの酸っぱいのも好きなんですが、子どもも食べれるように出汁ベースで作ってます。

手軽に出汁パックを使いますが、少しでも美味しく出来る様に茅の舎のだしを使ってます!

ちょっと割高ですが美味しいですよ~!

水150mlに茅の舎だし1袋を入れて煮立て、米酢50ml・醤油50ml・砂糖大さじ3なんで出汁とその他が同じぐらいになるようにいれてからもう一度煮立てます。

酸っぱめが好みであれば酢を多めか煮立てないようにした方がおすすめです。

野菜の上に焼き揚げたアジを乗せて、その上から熱い合わせ酢を回しかけてしばらくなじませると出来上がり~!

あっさり味なんで2日ほどしか日持ちしませんが、子どもでも食べれて野菜をいっぱい食べれるのでお試しを~!

最近はロッドビルドと釣行記ばっかりなんで、珍しく料理の記事でも^ ^

全国的に豆アジが釣れてる時期なんで、南蛮漬けにしている方が多いでしょうし、普通は骨ごと食べられるサイズなんでエラと腹わたをちぎって唐揚げにしますよね

うちの子どもが4歳前なんで一緒に食べられるように最近は3枚卸にして出汁多めのあっさり味にしています(^o^)/

作り方は10cmの豆でも3枚卸にして腹骨も包丁ですきます

もちろんゼイゴも取りますが、このサイズなら出刃や栁より洋包丁のペティナイフぐらいの方が降ろしやすいですかね‥

ここに酢と砂糖を入れて〆てから皮をひいてキズシにしてもいいですね^ ^

ビニール袋に小麦粉と片栗粉を半々に混ぜたものと、アジを入れてフリフリしてから油多めのフライパンで両面を焼き揚げます。

野菜は玉ねぎ2個、ピーマン1個、パプリカ半分をスライスして水にさらし、人参半分を細切りしたものと混ぜ合わせます。

時間短縮のためにもスライサーを使いますが、包丁捌きが得意な方は包丁の方が速いかも^^

酢を多めの酸っぱいのも好きなんですが、子どもも食べれるように出汁ベースで作ってます。

手軽に出汁パックを使いますが、少しでも美味しく出来る様に茅の舎のだしを使ってます!

ちょっと割高ですが美味しいですよ~!

水150mlに茅の舎だし1袋を入れて煮立て、米酢50ml・醤油50ml・砂糖大さじ3なんで出汁とその他が同じぐらいになるようにいれてからもう一度煮立てます。

酸っぱめが好みであれば酢を多めか煮立てないようにした方がおすすめです。

野菜の上に焼き揚げたアジを乗せて、その上から熱い合わせ酢を回しかけてしばらくなじませると出来上がり~!

あっさり味なんで2日ほどしか日持ちしませんが、子どもでも食べれて野菜をいっぱい食べれるのでお試しを~!